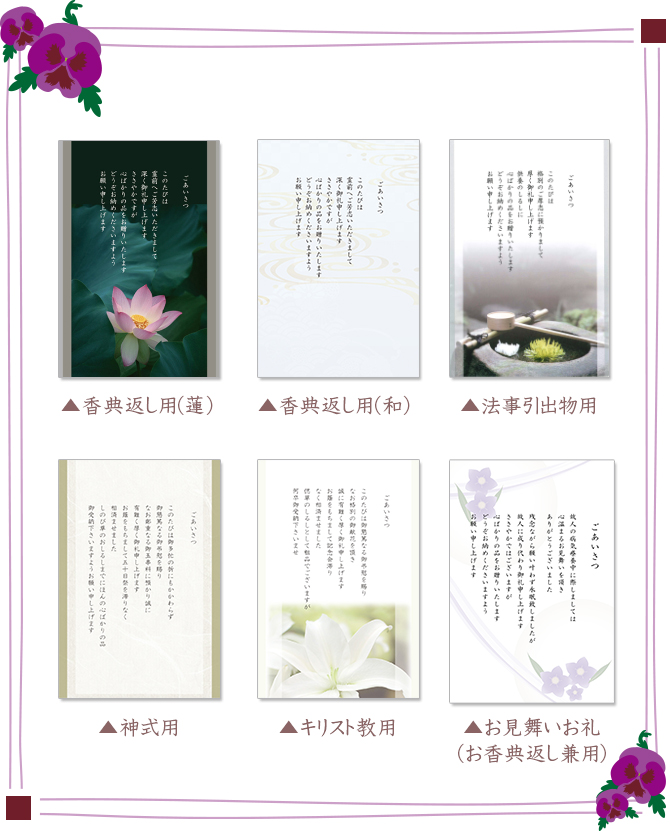

用途一覧

香典返し|法事引き出物

葬儀にご参列いただいた方々や、訃報を聞いて駆けつけてくださった方々へ、三十五日もしくは四十九日の忌明け後に「いただいたお香典により、無事法要を済ませることができました」と感謝の気持ちを込めてお返しを贈ります。

不幸が続かないように、使ってなくなる日用品や、残らない食料品など「消えもの」が好まれる傾向にあります。また「さらし」を贈る昔の習慣の名残として、タオルや寝装品を贈られる方もいます。通夜・葬儀の際にお渡しした返礼品と合わせてご香典の2分の1~3分の1が目安とされています。(一家の大黒柱が亡くなった場合には、金額を抑えても構いません。)

仏教では五七日(三十五日)か七七日(四十九日)、神式では三十日祭か五十日祭が忌明けになっていますので、その時期にするのが一般的です。キリスト教では、プロテスタントが1ヶ月後の召天記念日のあと、カトリックでは追悼ミサのあとに送るのが普通になっています。

入院中にお見舞いを頂いたけれども残念ながら快癒することなくお亡くなりになられた場合にお礼をする際は「御見舞御礼」としてお返しをご用意するのが一般的です。また、本来であれば香典返しとは別々にお贈りするのが丁寧ですが、香典返しと重なる場合が多いと思います。その際は御見舞い返しと香典返しと別々の品物をご用意して、四十九日の忌明け後に同梱配送します。もしくはお見舞いのお返しを加えた額でお香典返しをご用意するのも良いでしょう。その際は一言「お見舞いも頂き有難う御座いました」などお見舞いへの御礼が含まれている事が相手に伝わるように お見舞い礼状 も添えると尚良いでしょう。

香典返しのお返しは不幸が続かないことと、先様に不幸が

及ばないよう願いも込めて、残らない食料品を贈られる方が

多いようです。

のし紙の水引きは「紫・銀 または 黄色・銀の結びきり」を使います。結び切りは「重ねて起きては困ること」を避けるための意味合いで使われます。

表書きは、のし上が「志」 のし下が喪家の姓が一般的ですが、宗教・地域性などによって違いがあります。

のし紙のかけ方は当店では、特にご指定無き場合は控えめに贈るという意味で『内のし』とさせていただきます。

外のし希望の方は、カート内にてご指定いただけます。

「内のし」…化粧箱にのし紙をかけてから包装させていただく事です。

熨斗について詳しくはこちらをご覧ください。

ご挨拶するものなのですが、現在ではお送りに

なる場合が一般的となりました。

そのため、仏式・神式いずれの場合も

ご挨拶状(お礼状)を添えてご返礼なさる方が

多いようです。

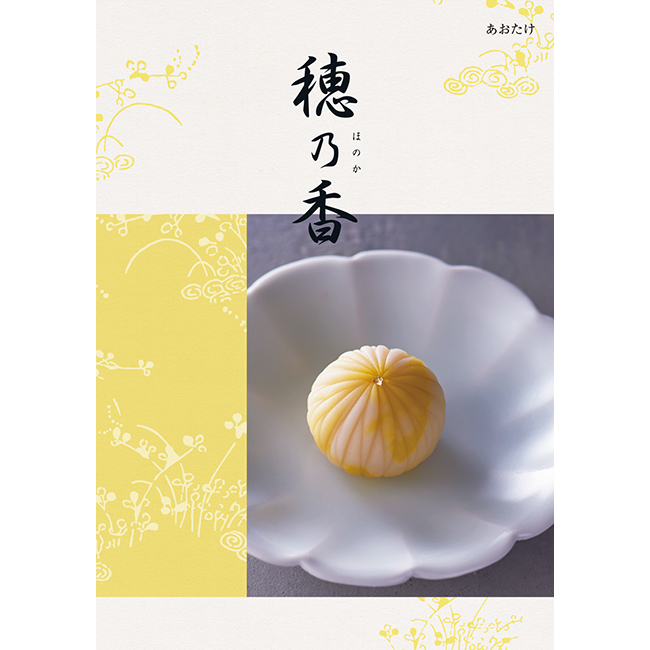

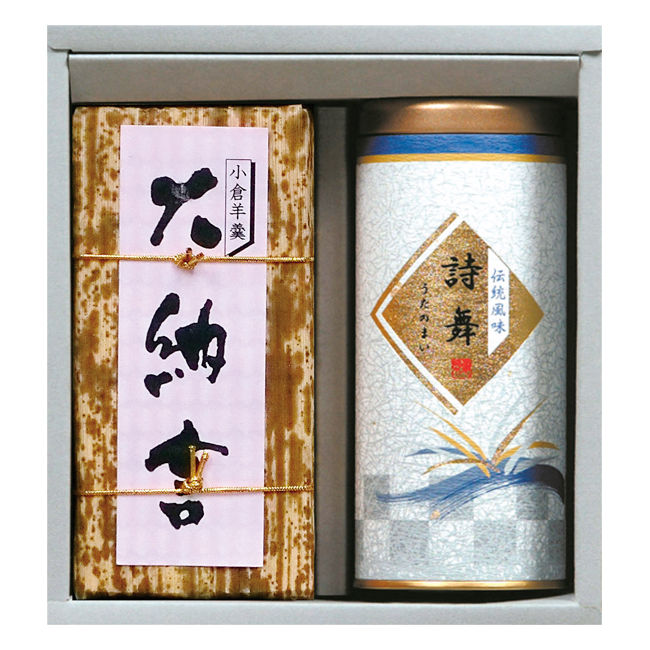

不祝儀を残さないという考え方があり、食べてしまえばなくなるお菓子や海苔、お茶やコーヒー、紅茶などの食料品が好まれています。

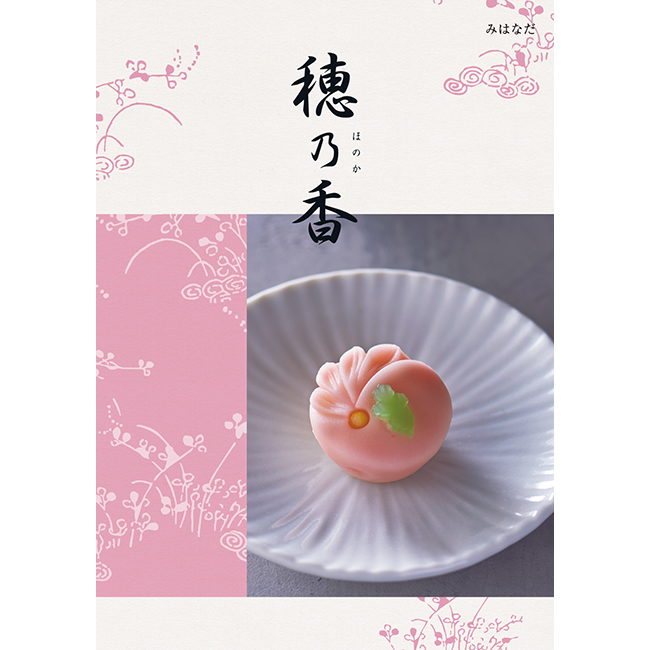

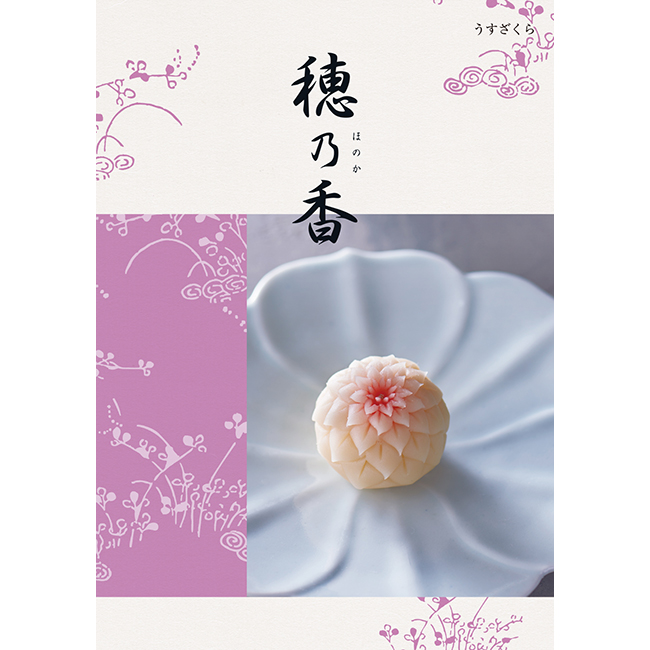

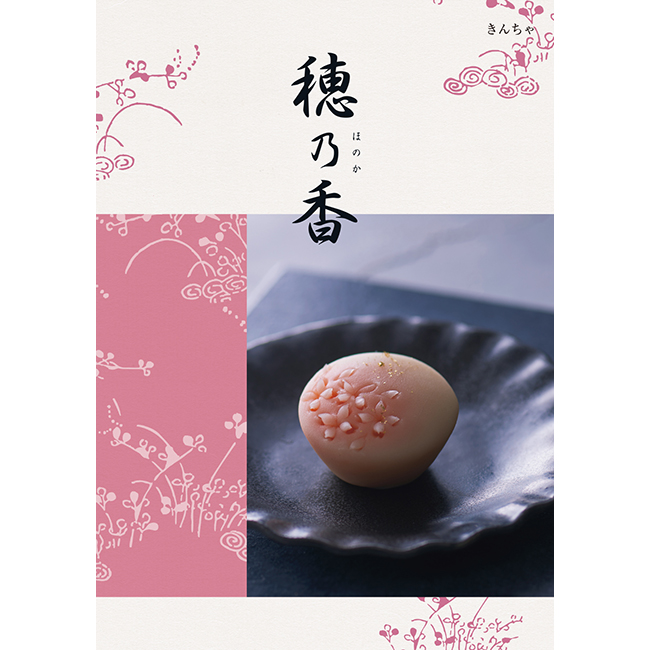

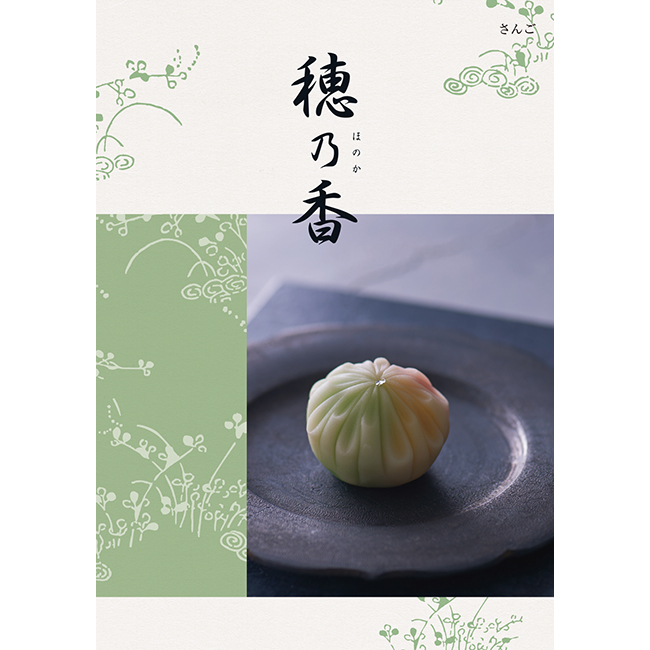

それぞれの生活スタイルに合わせた贈り物として、もらう側が自由に品物を選べる「カタログギフト」は手堅い人気商品となっています。

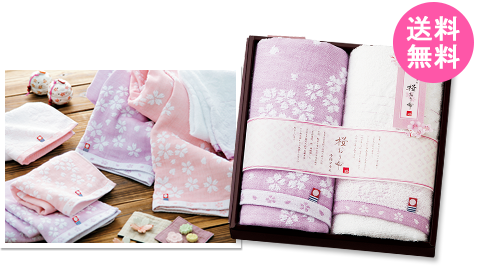

「さらし」を贈る昔の習慣の名残として、タオルを贈る方もおられます。

年齢や性別を問わず、日常品として用いられる洗剤類は選びやすい品物です。